粉瘤是什麼?

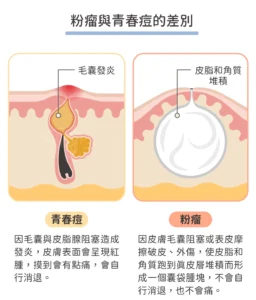

粉瘤,醫學上的正式名稱為「表皮囊腫」(Epidermoid Cyst),是皮膚科門診中相當常見的一種良性腫瘤 。

圖片來源: https://blog.brightskin.com.tw/2024/09/epidermoid-cysts

粉瘤有哪些症狀?

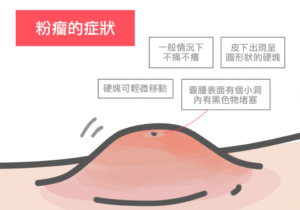

患者通常是無意中摸到皮膚出現表面平滑、可移動的圓形硬塊,具些微彈性且大多無壓痛感。其大小不一,可從數公釐至數公分,好發於臉部、頸部、背部與四肢等皮脂腺分佈較多的區域 。

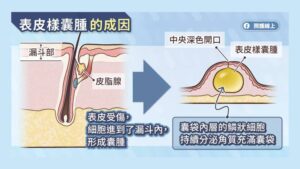

粉瘤生成的原因?

主要源於皮膚的表皮細胞因毛囊阻塞或是受傷而落入較深層的真皮層中,並在該處增生,進而形成一個囊袋狀結構。囊袋內會持續堆積角質與皮脂分泌物,形成類似粉漿或起司狀的膏狀內容物,「粉瘤」的俗稱便是因此而來。

雖然粉瘤的確切成因複雜,但部分研究指出,發生於臉部的粉瘤可能與個人的生活習慣(如抽菸、長期熬夜)、外在環境刺激(如空氣汙染),以及攝取過多油膩或刺激性的飲食習慣有所關聯。

粉瘤有什麼風險?

在臨床表現上,粉瘤大致可分為「開放型」與「閉鎖型」兩種 。開放型的粉瘤,其囊腫頂端在皮膚表面會形成一個微小的開口,外觀類似黑頭粉刺,有時能從中擠出帶有異味的白色膏狀物。

閉鎖型的粉瘤則完全埋藏於真皮層內,表面沒有可見的開口,外觀僅是一個單純的膚色腫塊。

無論是哪種類型,粉瘤的囊袋結構都使其無法像青春痘一樣自行吸收或消退。醫師建議患者切勿自行擠壓,因為極易導致囊袋破裂,引發急性發炎、感染,甚至形成更嚴重的蜂窩性組織炎。若是放任不管,也可能會因為內容物持續堆積,或因摩擦、賀爾蒙變化、抵抗力下降等因素刺激而緩慢長大,增加日後發炎與破裂的風險。

粉瘤如何治療?

對於體積小且無任何症狀的粉瘤,醫師可能建議持續觀察即可,雖然粉瘤轉化成惡性的機率很低,卻有反覆發炎的可能 。一旦粉瘤出現紅、腫、熱、痛等發炎跡象,或在短期內快速增大,便應積極尋求專業醫療協助 。

治療粉瘤的關鍵,在於理解「治標」與「治本」的差異。我們可以將粉瘤比喻為一顆「包子」,囊袋是「包子皮」,而角質內容物則是「內餡」 。

- 治標性治療: 當粉瘤處於急性發炎期,治療會以控制感染、緩解症狀為優先。方法包括口服或外用抗生素、局部注射消炎藥物等 。這些方式如同只將包子的「內餡」清除,暫時解決了眼前的紅腫問題,但只要「包子皮」(囊袋)依然存在,內容物便會再次緩慢堆積,導致日後反覆發作 。雷射治療或單純的切開排膿也屬於此類,無法根除病灶 。

- 治本性治療: 唯一能徹底根治粉瘤、杜絕復發的方法,是進行「手術切除」 。透過手術,醫師能將整顆粉瘤連同完整的囊袋(包子皮)一同摘除,從根本上解決問題 。通常建議在粉瘤未發炎或發炎已完全消退的狀態下進行手術,不僅能降低手術的困難度,也能讓術後傷口癒合更為美觀。若等到發炎嚴重甚至破裂時才處理,不僅可能留下永久性的疤痕,也會增加治療的複雜性 。

總結來說,及早向皮膚科醫師諮詢,並在適當時機接受完整的手術切除,是處理惱人粉瘤最安全且一勞永逸的解決方案 。